□郑邦俊

莆仙戏源于唐,成于宋,盛于明清,誉为“宋元南戏活化石”,闪光于现代!原名兴化戏。1952年10月,原莆田县典型剧团到福州参加福建省第一届戏曲观摩会演期间,莅会专家与莆仙两县代表们经反复论证后一致认为:原“兴化戏”沿用府名俗称,兴化府于1913年就撤废,兴化戏应改定最合适的名称。经过两县有关方面洽谈,并报省文化局改名莆仙戏,与闽剧、梨园戏、高甲戏、芗剧并称为福建省五大剧种。2006年5月,莆仙戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

县长关怀 促进发展

20世纪50年代初,莆田县为挖掘莆仙戏传统艺术,培养各剧团急需的接班人,决定举办小艺人培训班,由政府立项,生员由县招生办统一招生,部分由剧团选送。经费由县财政拨款,剧团资助。

原莆田县县长原鲁山十分重视莆仙戏接班人的培养工作,请崔瑛副县长具体分管,制定艺校学制五年,生活供给制,学生月津贴每人6元,一年冬夏发两套服装,粮食月定量:武功学员30斤,加发一包“三合士”(猪油、面粉和糖拌制而成,当时是高级营养品),其他均28斤。当年居民口粮定量人均26斤,还搭配一半地瓜米。而艺校只搭配少量地瓜米,足见上级领导有关部门对艺校学生的关爱。

县政府与艺校相距几百米,原县长常挤出时间到艺校,挤在观众中间观看学员排练。有一次被校长黄文狄见到,他马上摇手制止,意在不要暴露他身份,免得影响大家排练。不久,一位局长有急事跑来,远远就喊:“原县长,这个报告请您批准。”这下艺校师生都知道是原县长在观看排练,一时都有点慌张。原县长立即鼓掌,并微笑走上前说:“大家不要慌张!这几天我顺路过来观赏,老师傅教得认真细致,学员学得刻苦耐心。我对莆仙戏是外行,不过我是京剧爱好者,多少懂点戏曲,希望大家为新兴的莆仙戏努力奋斗!”话音刚落,满场鼓掌。在旁有位观众竟要求原县长喝段京剧,他马上答应,清清嗓子就有板有眼地唱了一段,又博得更热烈的掌声。他高兴地说:“谢谢!我好久没唱了,唱得不好……希望你们尊师爱生,办成一流的莆仙戏学校!”他的讲话又博得热烈的掌声。

1964年艺校乙班毕业前夕,几位青年报名参军,体检合格。校领导认为培养好学生很不容易,几位青年是艺校培养的优秀学生,舍不得他们离开。原县长得知情况后,通过协商,几位学生才留了下来。

原县长关怀莆仙戏的发展,关心艺校学生健康成长的故事,是值得浓墨重彩的!

艺校师生请缨上坝头,边参战边表演小节目鼓舞士气的行动,也受到东圳水库建设工程总指挥原鲁山县长的表扬,这也是历史难忘的一段美好记忆!

艺苗茁壮 硕果累累

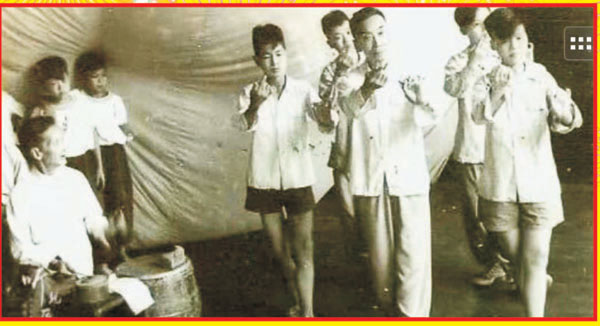

当时,艺校坚定办学方向,积极培养文艺接班人。要求教师认真施教,学生努力学习,不断提高艺术水平;农忙时,率领学生到城郊参加劳动;带领学生学雷锋做好事,评选表彰优秀学员。经过思想教育和艺术锤炼,学生整体素质不断提高。

1956年3月正式开办的莆田戏曲学校(下称艺校甲班),于次年3月就参加全省艺校折子戏会演,汇报演出《胭脂铺》《访友》《薛仁贵投军》《苏武与李陵》获得好评。

继折子戏之后,甲班学生演技日渐进步,大型古装戏不断登场。《高继祖》《三女抢板》《缘叶明琴》《薄命何来》《穆桂英破洪洲》《双玉蝉》等,给观众留下美好的印象。现代戏《南海潮》等大型剧目,也喜获成功。甲班学生有祁玉卿、翁玉凤、陈妹英、陈娟娟、陈秀珠、陈如玉、陈国英、黄金莺、翁金姐、林梅玉、郑美玉、祁淑莺、梁明珠、陈基强、林文珍、姚清水、邱白松、林仁杰、郑文富、林金元等。甲班于1960年7月毕业,挂名莆田实验二团。

1958年9月开学的艺校即为乙班,经省文化局审批后,与省京剧、闽剧、高甲戏等艺校并列,挂牌福建省戏曲学校莆田分校,办学经费由省财政局拨款。

据《莆田县志》载:1960年初夏,县文化科为解决八个剧团新招艺徒培训问题,在城郊下店寺开办速成艺术训练班,艺徒21名。教师王先华、车盛春、陈金魁,首位负责人林文铸,继任林玉霖(原县体委干部)。1960年10月,专业剧团整顿,八个剧团撤销三个(人民、和平和荔声),留存的五个剧团是实验一团、实验二团、跃进、大众和劳动剧团。下店寺训练班也随着终止,只有陈炳丁、姚金榜、林文祥、陈瑞香、佘妹丕、黄秀莺、林秀华等七人并入乙班。乙班几位学员退学,至此艺校乙班生员:陈先镐、罗春开、涂基群、方文柏、陈文校、徐金瑞、戴鹤舟、朱永禄、朱永怀、卢俊贵、许春新、郑清和、陈承恩、童爱琳、林惠和、林玉琴、蔡感爱、陈素瑜、刘金凤。学生合计26人。

艺校乙班校长肖金城,接任陈国珍,支部书记翁元霖。学校聘请素质好、有艺术特长的老艺人黄文狄、姚玉坤、陈金魁、许则庭、林炉、黄文贤、车盛春、陈细毜等为各行当教师。同时聘请著名鼓师雷澄清、林玉书、林炳源,乐师陈玉燕、曾炳良、方逸鸿、李金星、曾金裕等。

经过两个多月的基本功训练后,转入以戏传艺阶段。领导先以《孟良搬兵》《断机教子》《访友》《百花亭》《千里送》《白兔记》《摩天岭》等折子戏,根据教师专长和学生行当,一对一传授,然后多次彩排,给学生提供舞台实践机会。1959年首排大型古装戏《江怀玉》成功之后,1962年排演《西厢记》,中央戏研所研究员刘念茲观后,对陈妹英等主要角色扮演者给予好评。

乙班办学经费原由省财政局拨款,两年后由县财政局拨款。由于当年国家暂处困难时期,县政府要求艺校乙班以“少年跃进班”名称下乡演出,收入作为办学经费。这样下乡演出的场次增多,学生舞台实践的机会也越来越多。陆续登场的大型剧目《魏伯祥》《王郡主归宋》《百日擂台》《春灯谜》《靖边记》《一念之差》《王魁与桂英》《徐刚打严》《玉簪记》《四进士》《沉香破洞》《二度梅》《花木兰》《桃花扇》《佘赛花》等,观众好评如潮。

莆田观众不满足大戏谢幕,每场要求加演小短剧已成惯例,原排小节目派上用场,可观众最喜欢看《挡马》,每场加演非它莫属。当年扮演蒋光普的演员说,晚场10点多加演,肚子饿得很,要完成蒋光普翻跳打斗的高难度动作,真的很累,幸好年轻,勒紧裤腰带坚持下去,观众的掌声,是给他最好的精神食粮!