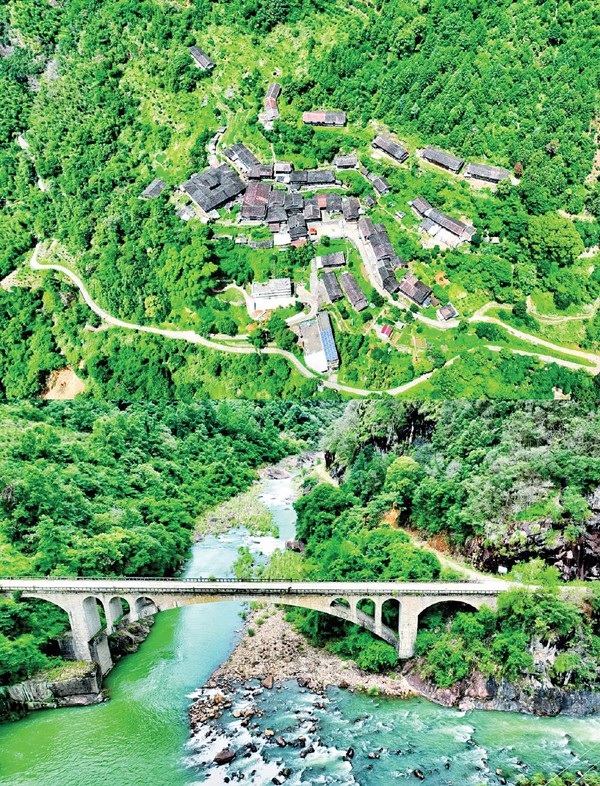

在莆田市仙游县石苍乡的群山深处,隐藏着一个号称“最偏僻的小村庄”——老山村。这里山高谷深,危崖峭立,仿佛与世隔绝。然而,在革命战争年代,这个偏远的小村庄却成为了闽中游击队的活动据点。

老山村古道位于仙游县北部,九溪流域中部,距县城82公里,距乡政府32公里。而向东跟永泰梧桐镇相邻,一条总长14.6公里的山间古道连通着老山村和梧桐镇。据《石苍乡志》介绍,这条“送粮路”曾是游击队运输粮食、药品的核心通道。如今,它成为了红色旅游景点的一部分,保留着“红军洞”“哨兵岩”“送粮路”“红军寨”和“闽中特委旧址”等遗址。

上世纪三四十年代,闽中游击队作为中国共产党领导下的重要抗日力量,活跃在福建中部地区。据《石苍乡志》介绍,1943年12月至1944年6月,中共闽中特委曾在此活动,开展革命斗争。当时,老山村仅有300多名村民,却有120多人参加革命活动。

1985年,仙游县人民政府认定老山村为革命基点村,确认“五老”人员37人。老交通员罗元胆便是其中之一。日前,莆田学院“时光小分队”以视频连线的方式,对罗老一家进行了在线访问。

访谈伊始,罗老身着白色衬衫,尽管白发婆娑,但打理得一丝不苟。他笑盈盈地坐在椅子上热情地同队员们打招呼。罗老的小儿子罗建暑陪坐一旁,一边跟小分队成员打招呼,一边紧握着父亲的手,介绍着他的近况:“我父亲除了一些皮肤病症外,身体依然硬朗,腿脚便利……”

罗元胆,1927年6月出生于这个充满革命气息的老山村。父亲体弱多病,家中依靠母亲张西山抚养6个孩子,生活异常艰难。然而,村中的青壮年男女在抗战时期不少暗地里参加了地下革命活动。罗元胆说,自己的母亲张西山也是其中的一位青年志士。

据罗元胆讲述,1943年冬天,受母亲的影响,年仅16岁的他在永泰的青溪老区基点村开始了革命生涯。罗元胆负责在永泰、仙游两个站点之间传递消息、运输物资。“那段日子,我常常衣衫褴褛,用尽各种办法确保情报和物资能够安全传递到游击队的手中。游击队员都夸我耳朵大、机灵,适合去侦察情报。”

然而,革命的道路充满了危险。“当年从永泰梧桐镇到青溪的路程有36.2里,往返一趟至少要6个小时,”罗元胆至今记得那次惊心动魄的遭遇,“有一次,我和母亲在运送物资的过程中,被国民党的密探发现了。他们一路尾随我们,为了不被抓捕,我和母亲将物资安全转移后立即回程,没想到在回家的途中遭到了国民党部队的伏击。紧急关头,母亲为了躲避追捕,奋不顾身地跳下路边的万丈悬崖,”说起这段往事,罗元胆的眼中闪过一丝泪光,他哽咽道,“母亲因此身受重伤,后脑磕出拳头大的伤口,昏迷了一天一夜。”

但革命的信念让罗元胆更加坚定。他和母亲一起,日复一日地传递着重要情报,为闽中革命的胜利默默奉献着。罗老调侃自己和母亲当年的革命意志,就像江善忠的一首革命诗词《兴国山歌》中写道:“脚穿草鞋爬山峰,不怕雨来不怕风;不怕脑盖跌落地,只要革命早成功。”

1946年至1949年间,罗元胆还一直为闽中游击纵队带路剿匪。他记得1949年的某一天,国民党到处抓壮丁,“幸好家里有一个亲人在国民党内部任职,听到消息后马上告诉我。我提前逃跑,这才躲过了一劫。”

新中国成立后,罗元胆开始了以务农为生的日子。他与隔壁高阳村的温玉兰结为夫妻,养育了6个儿女。上世纪60年代后,他又先后在生产大队里担任过公分员、生产队队长。改革开放后,他在老山村的一家集体企业——竹器厂谋到了工作。

1985年,罗元胆被仙游县政府确认为革命“五老”中的“老交通员”,从此每月都有了政府的固定补助。2017年,妻子温玉兰离世后,罗老就搬进罗建署的家中,由二女儿罗秀珠照顾,晚年生活无忧。

“希望现在的年轻人能够学习老一辈艰苦奋斗、勤俭节约、不怕吃苦的精神,好好读书,感党恩、听党话、跟党走,为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。”采访结束时,罗元胆向年轻一代传递了他的期望和嘱托。(俞书楠 胡御泽 叶赫)