□郑邦俊

名家关怀 倍感温馨

郭沫若是中国现代杰出的作家、诗人、历史学家、剧作家、考古学家、古文字学家和社会活动家。他一生莅莆只有两个昼夜,为莆田留下八首绚丽诗篇。艺校师生喜获他的亲切关怀,也终生难忘!

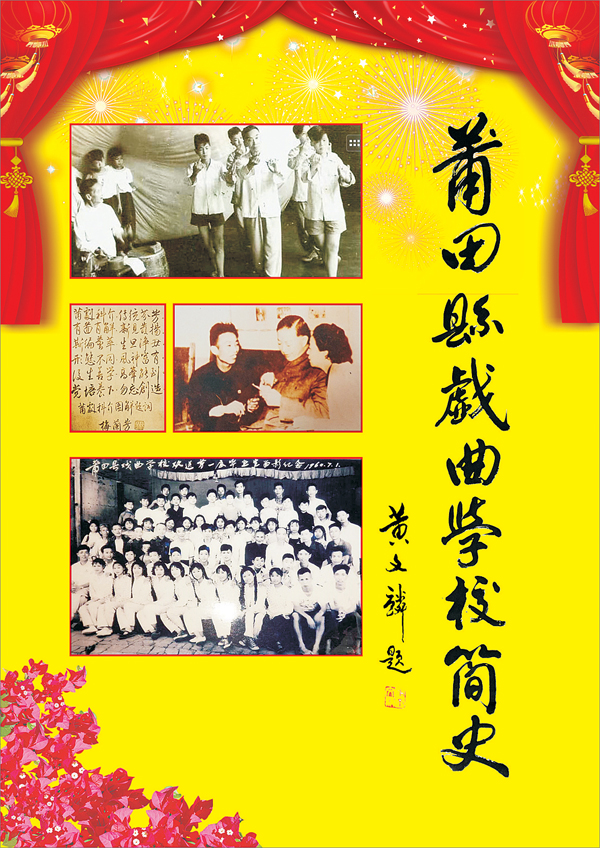

1962年11月12日下午,郭老一行在省文化局副局长蔡大燮、县长原鲁山和文史名家陈长城等陪同下,参观三清殿后,就到城隍庙内的城关剧场(莆田艺校所在地),全校师生热烈鼓掌。在排练厅里,蔡大燮引黄文狄等莆仙戏表演艺术家向郭老介绍。校党支部书记翁元霖捧着黄文狄编著的《莆仙戏传统科介》敬献郭老。郭老接过书翻到扉页,惊讶地叫道:“哟,梅兰芳题词!”他默念梅兰芳的题词,微微颔首,接着又往下翻看,赞不绝口:“哎呦,表演艺术淋漓尽致,图文并茂,多宝贵的好书啊!”黄文狄赠书并请郭老多多指教。郭老连声致谢,并对黄文狄和在场的教师们说:“你们都是活的艺术瑰宝!”郭老又对在场的男女学员们说:“你们应当努力从老师傅们身上采宝!”“谢谢郭院长教导!”同学们异口同声称谢。

真诚服务 珍贵忆述

1964年7月,艺校乙班毕业。县文化局召开各剧团领导会议,就如何安排乙班毕业生问题展开讨论。各团书记都想从毕业班中抢到心仪人选。实验一团是莆田专业剧团的老大哥,该团支部书记李庆爵也是个高人。他建议:“乙班全班人马原封不动组成剧团,挂牌实验二团。原实验二团解散,主要演员(甲班毕业生)充实实验一团。”李书记建议被上级采纳。他不费吹灰之力,就为该团增添了祁玉卿、翁玉凤等甲班毕业的优秀演员,也使乙班免受解体之苦。

至此,凭借甲班师兄姐们五年艰苦打造出实验二团的好名声,艺校乙班幸运承接,亦以精湛的艺术,再创佳绩,继续为实验二团增光添彩。

当年,莆田县有剧场的城镇只有城关、涵江、梧塘、黄石、笏石和江口。每年春节,根据县文化局对各剧团初一至初五在指定城镇剧场演出的统一安排,每天演三场,观众爆满。平时有些村庄要求上演日夜两场。减去因雨停演的夜场,实验二团每年演出三百多场。

有戏无台难成演。承演村镇有的临时租台(有专门出租舞台搭建的个商),有的自己垒土造台,舞台面积都不大。故莆田观众流传一句话,“旦子矮个子”。演员个子太高了,与舞台不协调。

除上述六个城镇剧场为演职人员备有简易竹板床外,演员下乡,依然食无桌,睡无床,常席地而卧。男士还常下榻戏台上。半夜三更刮风下雨,整宿无眠。

剧团炊事员幕后的艰辛,全无人知。如二团只有一位炊事员,她是年近五十岁的阿琦大妈。大妈一年四季随团转移,整天要为四十多口人的三餐加夜点费尽心机,幸好每餐每人只分一勺混合菜,有时以咸菜饭煮面条替换主餐。下乡演出,临时搭灶台,购米买菜,淘洗下锅。遇到粮店远的,肩挑背驮几十斤大米,碰到新购柴火太潮湿点不着时,烟熏火燎得脸乌乌泪汪汪。转移基点午餐常延迟到下午三点多,她总觉得对不起饿得嗷嗷叫的小年轻们,总是一直陪着笑脸说:“你们饿了,快吃快吃呀!”

剧团一年大部分时间下乡演出。每三四天就要转移新基点。除有公路乘车运达外,布景道具服装箱等大件物品,皆由村庄派人肩挑或用小推车装运,演职人员则背着行囊爬山涉水,极其艰辛。周日不休息,照常工作,每季度放假4天回家与亲人团聚。年前休假几天,大年三十必须回团,集体“围炉”过年,以备年初一早场演出。演职员都自觉遵守剧团规定,吃苦耐劳,以苦为荣。

最令该团演员兴奋与骄傲的是:他们每年都代表全县人民,到后卓、三山等部队驻地,到南日岛,到囊山顶(海军观察站),到三江口水兵大队慰问人民解放军;到大洋革命老区的几个村庄,慰问老区人民;到工厂义务辅导工人文艺宣传队。所到之处,无不受到热烈欢迎。

1964年古装戏禁演。二团领导带领演职人员华丽转身,一改古装戏的表演程式,首排剧目《革命自有后来人》一炮打响。接着排演《野火春风斗古城》《红姐妹》《红石钟声》《春光曲》,群众喜闻乐见。革命样板戏《红灯记》的成功上演,名声大振。《海防线上》《焦裕禄》《奇袭白虎团》的演出水平更上一层楼,观众一票难求。

2023年,有位老乡在《福州晚报》登文忆故乡时写道:“当年想看到莆田实验二团的戏很不容易呀,一票难求,能看到那是件很开心很幸运的事啊……”

“科班毕业的演员就是好。”观众看好实验二团,前来预约进村入镇演出的联系人络绎不绝,把专事安排演出基点与场次的黄阔老师忙得应接不暇。剧团也常应邀到邻县福清、惠安、永泰周边的地区演出,满足会讲莆田方言观众爱看莆仙戏的需求。又送戏到莆田旅外华侨及其后裔足迹所至的地方,深受各地戏迷观众的热烈欢迎和高度评价。那时物质匮乏,不少村庄为庆贺剧团进村,设宴款待,美味佳肴虽然都是当地土特产,却令演职人员感动不已。

1965年编排折子戏《荔枝红了的时候》《海岛女民兵》上泉州参加晋江专区汇报演出,受好评。排好的《补锅》《小兽医》《铁树开花》《张思德》等小短剧既作为加演小短剧,也起到配合形势宣传的作用。不论大小剧目,均富有莆仙戏传统风貌与现代气息。

1966年秋末,实验二团遵照县委决定,分成两个演出队,在县劳动局孙局长带领下,到南平地区的建阳、建瓯、将乐、顺昌和邵武慰问莆田移民。受到当地政府和移民、群众的热烈欢迎,评价极佳!

1966年12月末,演职员回莆田。

芳华难续 艺史留名

当时,文艺界分成“红文艺”“新文艺”。“新文艺”人少,拼不成团。实验二团大部分人员归依“红文艺”,与大众、劳动剧团部分演职人员合拼成团,排出长短剧目,依然四处巡回演出。

根据县里决定,1969年8月专业剧团集中原黄石教养院旧址,举办“文体学习班”,县体委二十多人参加其中。剧团没演出没收入就没钱发工资。学习班演职人员工资由县财政支付,每人只发月薪的百分之七十。队领导认为二团的陈炳丁、童爱琳、陈瑞香没有家庭负担,月发20元(包括伙食费),剩下的钱捐助家庭困难的同志。

文体学习班经三个月的学习后,县里又下达命令:“五个专业剧团连带乌兰木骑宣传队全部撤销,只从上述剧团中抽调36人组成毛泽东思想文艺宣传队。”实验二团留队演员有戴鹤舟、罗春开、陈先镐、徐锦瑞、方文柏、童爱琳、陈瑞香、王维仁、林惠和、黄秀莺,乐师陈玉燕等,其他随200多位演职人员每人领640元安家费,全部回归故乡。

一年后,重建的三个剧团,回收一半演职人员,其余的安排进工厂到商业部门工作。许多优秀演员改行了。当年倍受观众赞赏的莆田实验二团芳华难续,从此销声匿迹,只在粉丝们心中留下难以磨灭的美好印象!

大师领衔 名师有为

旧社会,艺人没地位,穷人家的孩子都是几担稻谷贱价卖身戏班。小学徒吃不饱穿不暖,挨打挨骂是常事。演出时,班主总举鞭子在后台,见小艺人台上出错,一入台就抽打……解放后,文艺工作者被尊称演员,优秀者是人民艺术家。

莆仙戏艺校开办前,县文化局严格筛选出的教师,都是20世纪三四十年代活跃在莆仙戏台上的著名艺术家,各有拿手好戏。如车盛春饰演《严明嫂告状》的严明嫂,穿着百褶裙拖地两寸长,走碎步绕台转从未踩到裙子,堪称一绝;林炉的大花脸功夫超群,台步、表情和道白威武霸气,传授《瓜老种瓜》的瓜老功夫,重在蹲腿骑驴及挥锄种瓜的矮子功,不千锤百炼上不了台;柯文贤《断机教子》织布艺术刚柔并济,让人觉得台上真有一台织布机;肖开枝在《千里送》中扮赵匡胤的表演艺术别具一格,舞棒配身姿,出手五指并拢,既展示英雄气概,又创下肖派表演程式……

从艺校至实验二团,教师们悉心传艺,不辞辛劳。莆仙观众见莆仙戏后继有人,倍感欣慰,无不追思老一辈艺木家的骄人风采!

黄文狄(1895—1967),忠门安柄人,十岁进莆田“歌舞台”戏班,先工小生后兼文武生旦,艺名“仙笛”。1927年出国主演《梁山伯》《头美王》等轰动东南亚。回莆尝试革新莆仙戏表演艺术,排出的新戏获得成功。

建国后又有三大贡献:一、挖掘整理了几十个濒临湮没的莆仙戏古典剧本,如《拜月亭记》《荆钗记》《高文举》《仙姑问》《严明嫂》《百花亭》《千里送》等。1956年加入中国共产党,被县里定为高级知识分子。1964年与学生名旦黄宝珍合演传统戏《访友》片段,被拍摄成舞台电影艺术片;二、一生培养的生旦有姚玉坤、陈金标、杨玉霖、王玉耀、刘文秋、黄凤池、黄宝珍、祁玉卿、翁玉凤、陈先镐等十位著名演员及导演;三、1955年开始,组织主持编撰《莆仙戏传统科介》全书。该书出版前后,得到京剧大师梅兰芳先生的题辞赞赏,受到中国戏曲研究所所长王馗的高度评价。福建省各地方戏曲专家誉其《莆仙戏传统科介》发行是福建文艺界首创,功在当代,利于后代。

翁元霖,艺校乙班党支部书记,气质儒雅,不苟言笑,对师生关怀备至。1965年,他带领乙班毕业生进入实验二团,继任书记,为剧团走南闯北巡回展演保驾护航,是演职员的贴心人,是莆仙戏剧界一位卓越的领导者!

余平,1958年从部队转业,先后担任荔声、前进剧团团长,1965年任实验二团团长。他将部队的优良作风带进剧团,一身正气,身先士卒,累活重活,总是干在前。他要求演员不断提高文化水平,鼓励大家多读书、写日记、写角色表演体会和学习创作小短剧。2010年,他将其珍藏多年的《莆仙戏传统科介》捐献给莆田市莆仙戏申遗办,为莆仙戏申遗贡献一份力量。

陈国珍,梧塘镇东浦村人,中共党员、艺校乙班校长,后任实验二团副团长兼导演。解放前,“国珍旦”美名家喻户晓。解放后,从古装到现代剧,先后导演三十多台。他性格温和,关爱学生,对每位学员一视同仁,用心辅导。女学生们在台上成功塑造的每一个角色,都与他认真雕琢、不断鼓励鞭策分不开。他一生酷爱莆仙戏,年轻时是舞台上的俏花旦,中年时是艺苑辛勤耕耘的好园丁。在他精心栽培下,艺苑花儿竞相开放,绚丽多彩。

雷澄清(1907—1978),莆田城郊人,从小跟随父亲学司鼓,是莆仙戏著名鼓师,在鼓艺的改革上贡献巨大:一是改变了老鼓师用肘力司鼓的传统方法,改用腕力司鼓,减轻了鼓师的体力损耗;二是对每个曲牌的鼓板旋律重新构思布局,在鼓板三、五、七的处理上,有独到之处;三是特别能控制鼓的音量,根据剧情,不断变化鼓点音色和轻重技巧,指挥器乐伴奏,辅助演员表演,调节舞台气氛。

陈金标(1917—1982),忠门卓厝村人,是名旦黄训、车盛春的嫡传弟子,后跟黄文狄继续深造。以其擅演贴旦蜚声遐迩,誉称“贴旦标”。成名后1947年赴台演出,其表演酷俏女人舞台形象,尤为台胞赞赏。1951年在实验剧团导演传统剧目《孟道休妻》《米糷思妻》《瑞兰走雨》等十多台大剧。国庆十周年,他根据传统剧目《瑞兰走雨》再创作《伞舞》舞蹈,由省民间歌舞团移植上京献演获得创作奖。1957年任艺校甲班教师,1972年任莆仙戏一团导演及艺校艺术顾问,导演的《白蛇传》《河山碧血》《百花公主》等均获得好评。1979年录制《彦明嫂出路》《叶李娘》等折子戏,留下珍贵的影像资料。

陈金魁,是黄文狄的得力助手,也是艺校忠心耿耿、勇挑重担的好老师。每日清晨他亲操鼓锤,用鼓点指挥学生们训练集体功。他与学生同甘共苦,不论冬寒暑热,天天陪伴,手把手地边传授、边示范、边纠正,直至学生准确掌握动作要领。他爱生如子,和蔼可亲,从不摆架子发脾气。烟酒不沾,生活艰苦朴素,处处以身作则,一心为公,是学生学习的好榜样。

陈细毜,擅长旦角表演,人称“旦仔毜”。连任艺校甲乙班教师,艰苦朴素,严于律己,对学员关心呵护。他告诫学员:决不能学一些老艺人从旧社会带来的恶习。他特别关爱年少女生,教导她们洁身自爱,生活作风要严谨;上练功课时,将自己锤炼旦角的硬功夫美动作,悉心示教。如在《叶李娘》中的穿针引线缝衣裳,被针扎手指疼痛状,见缝好时的欢乐表情,还有纺纱时不断变化的柔美身段,源于生活又高于生活的表演艺术,毫无保留传授学生。

王先华,福州人,与陈马岱同是闽剧演员。当年日本鬼子入侵,福州沦陷,他俩有次外出吃夜宵时,狠揍欺侮同胞的日本鬼子。为躲避鬼子追击,他与陈马岱跑到莆田加入赛凤凰戏班,杰出的毯子功使该戏班名声大振,后赴新加坡演出,海外华侨也十分赞赏。1960年起,从下店寺、艺校乙班,到实验二团,一直从事武功教学。他教学严谨,示范认真,带徒操练跟斗,体力消耗大,就是数九寒天也满头大汗。他从河北梆子移植折子戏《挡马》,为丰富、提高莆仙戏的武打技巧,做出了突出贡献。

吴玉仁,黄石镇江东村人,莆仙戏脸谱民间艺术大师,省级莆仙戏非遗传承人。从1958年进艺校到实验二团的十年间,脸谱技巧日臻成熟,先后参与《秋风辞》《烛影摇红》《借新娘》等剧目脸谱创作,炉火纯青。把60年从艺经验全部浓缩在《莆仙戏脸谱图集》。在家乡办古装戏服装厂,助乡亲致富,又为剧团购饰服装提供方便。1980年,自筹3万多元雕塑八米高的梅妃塑像,至今屹立宁海桥边。

陈玉燕,1932年出生,涵江区白塘镇镇前村人。莆仙戏剧目作曲家,共产党员。196O年从荔声剧团调入艺校直至实验二团,任乐队队长,完成所有排演剧目的作曲任务。对古装戏与现代戏,既传承莆仙戏的古老曲调,又融入现代戏的隽永韵味,是继莆仙戏著名老作曲家肖祖植之后,又一位莆仙戏音乐艺术名家。

曹银治(1934—2021),原莆田实验一团演员,20世纪40年代是莆仙戏舞台上的绝色美女,年轻貌美演技好。她是解放后文艺界唯一的女共产党员,受文化局派遣,1961年至1963年,任艺校乙班辅导员。她爱女生如己出,常把旧社会女艺人的苦痛告知学生,希望学生们珍惜眼前的生活。学生病了,她立即陪送就医。下乡演出,她步步紧跟,夜半大小解,她打着手电筒陪着上茅房。她教女生对居心不良的异性,要防三拍:“一防拍脑袋,二防拍后背,三防拍屁股。否则他将得寸进尺,给你带来伤害。”她警戒女孩子,下乡不要单独入住不熟悉的人家。她传授做人的道理,要演好戏先要做好人,做个思想作风正派的好演员。她言传身教,将自己几十年积累的表演经验毫无保留地传授给学生。她德高望重,正能量满满,深受学生的敬重。