□黄劲

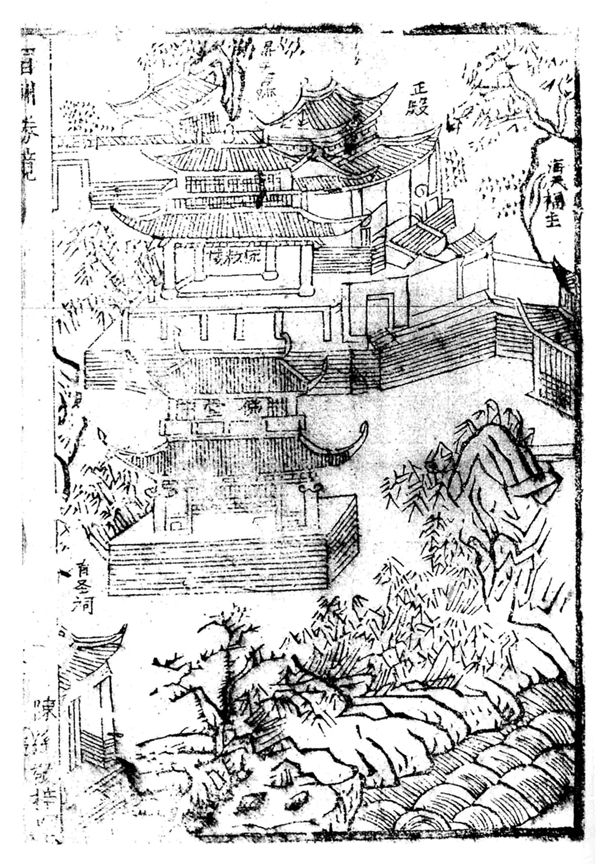

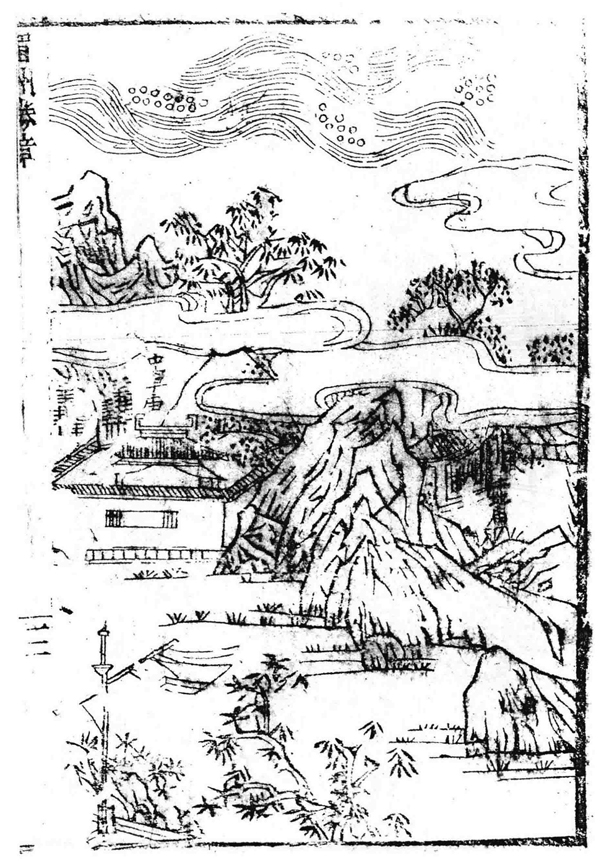

“湄洲胜境”之一

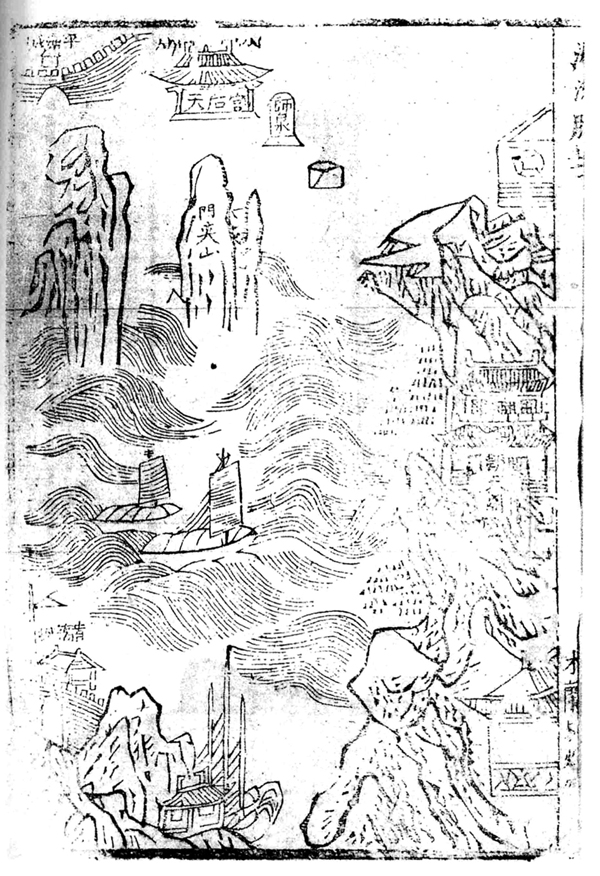

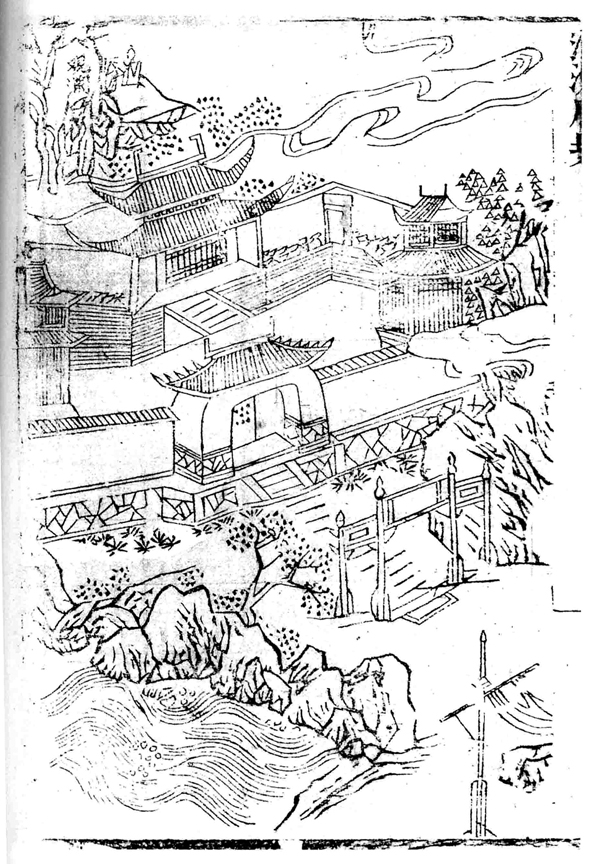

“湄洲胜境”之二

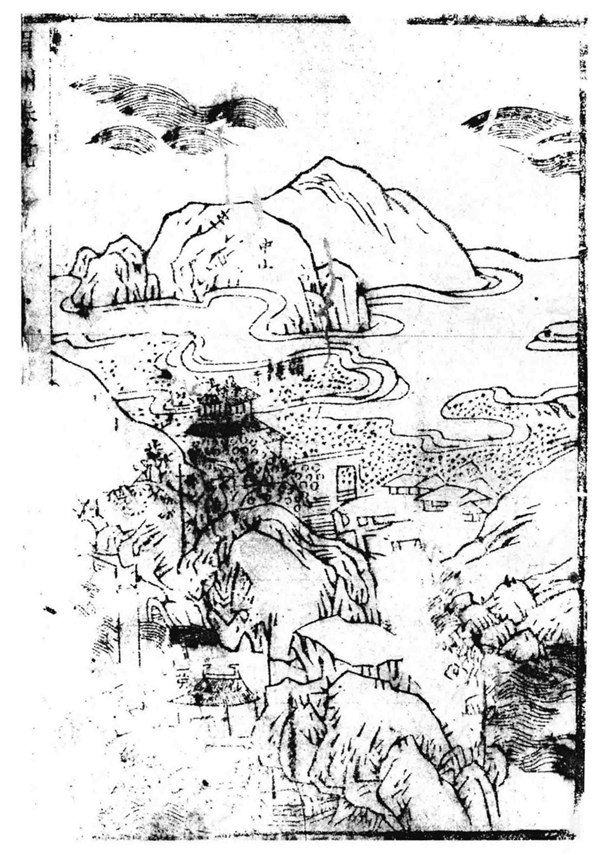

“湄洲胜境”之三

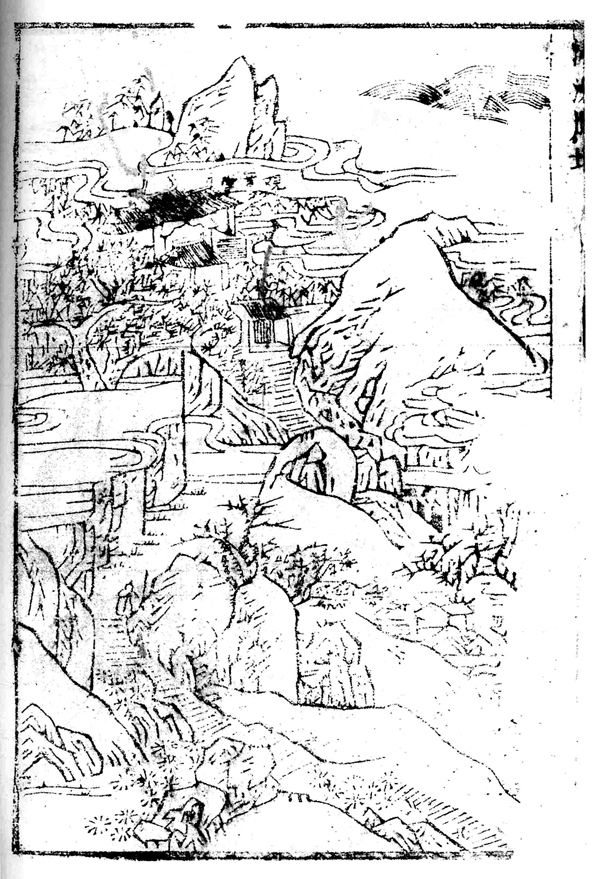

“湄洲胜境”之四

“湄洲胜境”之五

“湄洲胜境”之六

妈祖视觉传播研究上,明代《天妃显圣录》一书的中缝题刻“湄洲胜境”四字,共有3页图版,每页又横分为左右两幅,呈现出古代湄洲妈祖祖庙的景观文化。通过《天妃显圣录》中“湄洲胜境”的图像表现特点,来探析湄洲妈祖祖庙景观的历史演变过程。笔者分读“湄洲胜境”中六幅图像,阐述其传达的妈祖信俗及文化意义。

首先,“湄洲胜境”里湄洲妈祖祖庙建在岛屿的制高点,作为“湄屿飞升”之升天古迹的标志功用,便于海船上敬仰者从远处朝拜,故有“天下妈祖,祖在湄洲”美称。巫鸿先生在《美术史十议》说:“中国古籍中保留了极为丰富的解释艺术和视觉文化的这种‘文献主体’。虽然这些文献并不是对特殊史实的记录,但是它们把实践上升到概念的层次,为理解中国古代艺术提供了本土的术语和逻辑。”古时“落落数椽”的庙宇,由于“祈祷报赛”和“殆无虚日”,经商人三宝等妈祖敬仰者不断“鸠资扩建”,到宋天圣年间,祖庙“廊庑益增巍峨”,已初具规模。元朝,湄洲妈祖祖庙进一步建设成“面势轩豁”“殿阁肆兀”景象,如元代洪希文在《题圣墩妃宫湄洲屿》诗中,描写了“粉墙丹柱辉掩映,华表葺突过飞峦”的祖庙盛况。

从“湄洲胜境”之一图中“海天福主”题跋表现,可见其刀刻秀劲且雕镌精细,线条疏密严谨布置。视觉中房舍树木的错落有致与简繁有序,保留了中国传统意象的笔墨神韵,尤其靠近海岸的育圣祠,连体的佛堂、梳妆楼及正殿等建筑物界画之聚散穿插场景。

其次,“湄洲胜境”之二图中,左右侧部分呈现出一种眺望平海城、天后宫、莆禧城、海湾、湄洲妈祖祖庙朝天阁的视觉,左上侧部分更是通过塑造奇特且高大的门夹山,反映出海洋文明对妈祖信俗的影响,诚如《艾轩先生文集》卷六载,南宋林光朝《与林晋仲》信中说:“偶闻有说海中一山名眉(湄)洲,隔岸视之,约五七里许,一水可到。此洲乃合两山蜿蜓之状,有千家……亦有田数十顷,可耕可食,鱼米极易办。可以卜室读书,隔绝人世,无宾客书尺之扰,岛居之乐,惟某知之。”该图像展现了作品艺术感染力和深广的受众教育面。从作品视觉效果看,线条流畅且刻画细腻,以刀当笔,游刃有余,生动地刻画出湄洲妈祖祖庙所在地的上下两山坡蜿蜒曲折绵延之状。

“湄洲胜境”之三图中,妈祖宫庙分别有上英宫和下山宫,上英宫俗称“后林宫”,古时隶属兴化府新安里湄洲境兴盛社,现位于湄洲镇东蔡村。而下山宫,为湄洲妈祖祖庙在岛上最早的分灵庙,始建年代不详,明洪武七年(1374)、清道光二年(1822)和1941年、1980年的重修,逐步形成现在规模的麟山宫。另外,《天妃显圣录》中“湄洲胜境”之中山、显镜寺等诸多视觉形象,对于研究妈祖宫庙的具体布列、形式结构、风格特点等,具有重要的意义,不仅展现了古人的智慧和艺术才华,也保留了丰富的历史信息。

“湄洲胜境”之四中“观音堂”成为人们的一种精神寄托,视觉极具匠心且富于整体和谐感,使人领略其雕版艺术风格中的线性张扬与意蕴。线条处处讲究变化,粗中有细,细致中有概括,从而获得“看其一点而知大体”的妙处。

明代,湄洲妈祖祖庙又加以扩展。明洪武七年(1374),泉州卫指挥周坐主持重建寝殿、香亭、鼓楼、山门。“湄洲胜境”之五图中不仅有“土地庙”,还有仿照城隍庙神祇建制的“中军庙”。后人为了纪念明代泉州卫指挥周坐捕海寇建功,且运大量杉木扩建祖庙,供奉他为“妈祖”中军。

明永乐元年(1403),郑和下西洋得益于妈祖庇护,遂奉旨遣官整修湄洲妈祖祖庙。明宣德六年(1431),最后一次下西洋之前,郑和亲自与地方官员备办木石,再次修整湄洲妈祖祖庙。“湄洲胜境”之六图中祖庙山上有巨块摩崖石上镌刻“观澜”二字,其旁边留存有明代南日水寨将领秦邦錡带领水师巡视湄洲岛时题诗刻:“湄山清景胜蓬莱,四望沧江天际回。月满琼坡诸岛静,潮来银屋一帆开。岩花结锦峰头积,怪石玲珑云里堆。帝德崇恩神圣地,登临愧想济川才。”

“湄洲胜境”图从多个侧面展现了妈祖文化丰富的内涵和情境,反映了人们对妈祖的敬仰之情,有利于妈祖信俗的传播。细读版画中湄洲妈祖祖庙的景观,既可以直观地了解妈祖文化,也可以欣赏湄洲的美丽风光,更可以从中获悉妈祖方志图像里的史料记载等,对于推动妈祖文化的深入研究具有积极意义。