□黄劲

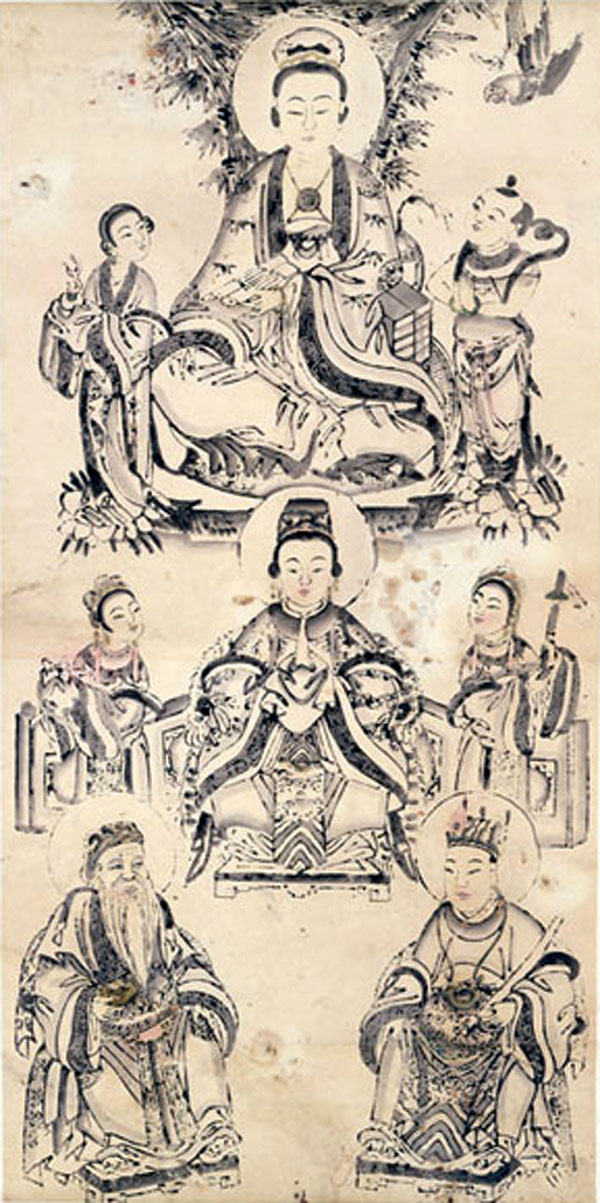

清代台湾观音妈联版画

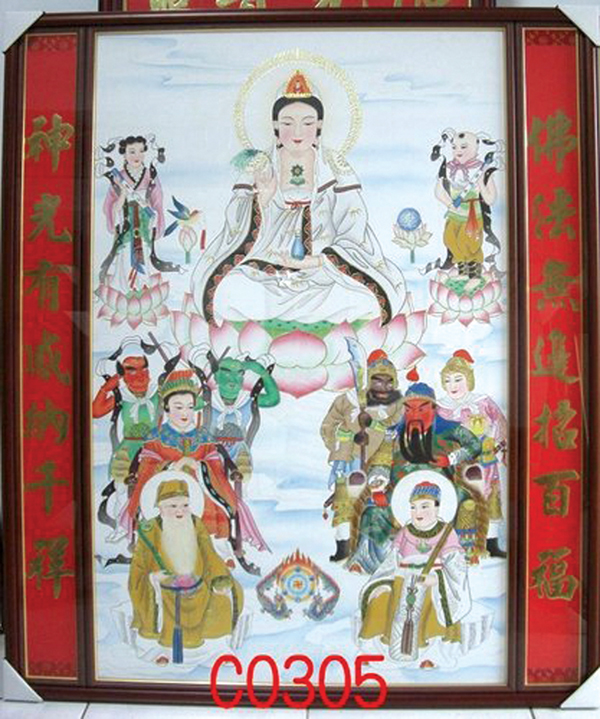

台湾彩色观音妈联图像

妈祖像与观音菩萨组合成“观音妈联”,又称“观音妈彩”艺术,其单纯用墨线和色彩表现印制,一般以观音、善财、龙女、妈祖、千里眼、顺风耳、灶君、土地公等神祇图像组成。画面中观音居最上层,由善财、龙女旁侍;中段为妈祖,由香火侍女、执扇侍女或千里眼、顺风耳旁侍;下层则为司命灶君与福德正神。

妈祖文化中的观音妈联视觉艺术,以独特的图像形式,表达了妈祖信俗与文化间的关系。台湾的观音妈联中,图像上部中间人物观音形象较大、左右旁侍者善财与龙女处理较小,在平面感较强的艺术形式中,夸大突出主要部位,视觉上具有象征意义;而下部左侧组为妈祖和千里眼、顺风耳二神将,下为土地公;右侧组上为关公和周仓、关平,下为福德正神。构图以大小对比为准则,注重展现主体形象,具有极强的装饰意味。

大慈大悲、普度众生的观音菩萨深入人心。宋代视观音为保护神,有着“户户观世音”之说。神话与妈祖故事的黏合,起始于元代,成熟于明代,盛行于清代。这些故事,对妈祖视觉图像的构建和传播影响颇大。常见的妈祖庙中,妈祖神像与观音菩萨共同供奉。明朝吴还初在《天妃娘妈传》一书中写道:“天妃原为天上的神女,她在下凡之前,观音‘口念经咒,足步法文’,将法力传授于神女,天妃才有了降妖伏怪的神通。”

据载,“妈祖系林默父母祈于观音,由观音大士赐药并令身边龙女化身为妈祖,大发慈悲拯救海难。”肖一平的《妈祖研究资料汇编》中言:“佛经说佛有六通的‘神足通’,……能履水如地,入地如水,地没升空,空没在地,随处现身,来去自在,在虚空中,行住坐卧,变化种种境界。为妈祖神格化之依据,即所谓‘妈祖升天’‘乘席渡海拯救危厄海难’‘神灯降临桅樯’‘神鸟神蝶示兆’等船家神化妈祖的说法。”蔡相煇教授在《林尧俞与<天妃显圣录>》一文中说:“除了严谨的编辑手法外,林尧俞也将天妃的元始宗教属性保留在《天妃显圣录》中,如其序言中即表明天妃与白衣大士的关连性,谓:‘相传谓大士转身’,在诞降本传中提及天妃父母‘二人敬祀观音大士’‘齐戒庆赞大士’‘王氏梦大士告之曰:当得慈济之贶’等,从林家世奉观音大士、大士赐丸药降生林默,将天妃信俗与佛教观音大士信俗连结起来……”

清代左宗棠题安徽宿松县小孤山妈祖庙联句:“天后是大士分身,只分前后降世;法像小姑同体,不同迟早飞来。”传达妈祖身世与观音相之关联。台湾云林县北港朝天宫的楹联:“朝野庆安澜,永沐慈孃神化;天朝生圣德,分来大士前身。”更将妈祖比喻成观音。故观音信俗在本地化进程中,融入了孝道、仁爱等中华民族优秀的思想内涵,而妈祖文化中所蕴含的救济苍生、慈悲为怀和护国庇民出发点与其高度契合。二者交融互映,共同体现了慈悲济世、仁爱利他的精神内核。

妈祖形象广布民间,其视觉图像更成为文化纽带。以“观音妈联”为代表的民间美术,借由生动的视觉传播,让妈祖信俗远播世界。